あしたのジョーから50年。「泪橋」はいま

2018年12月19日水曜日雑感

▼作者のちばてつやによれば、下町は「隣の家のちゃぶ台におかれたおかずやみそ汁の中身までわかるほど、人間関係は濃密だった」そうですが、しかし、ジョーがいたという設定の泪橋付近は「怪しい雰囲気が怖くて行けなかった」そうです。取材のために、すり切れたジーパンにゴムのサンダル姿で簡易宿泊所に入ったところ、宿帳に名前を書こうとしたとき急に「ベッドはないよ」と断られたそうです。ちばは「白い僕の手を見て、ここに住む人ではないと見破られ、警戒されたんだと思う」と述懐しています。しかし、その地域にはつぎはぎだらけの服を着ていても一日一日を精一杯生きる人たちの姿がありました。「紙一枚分でもいいから明日は少しでも上に登りたいと願う姿」があったと言います。

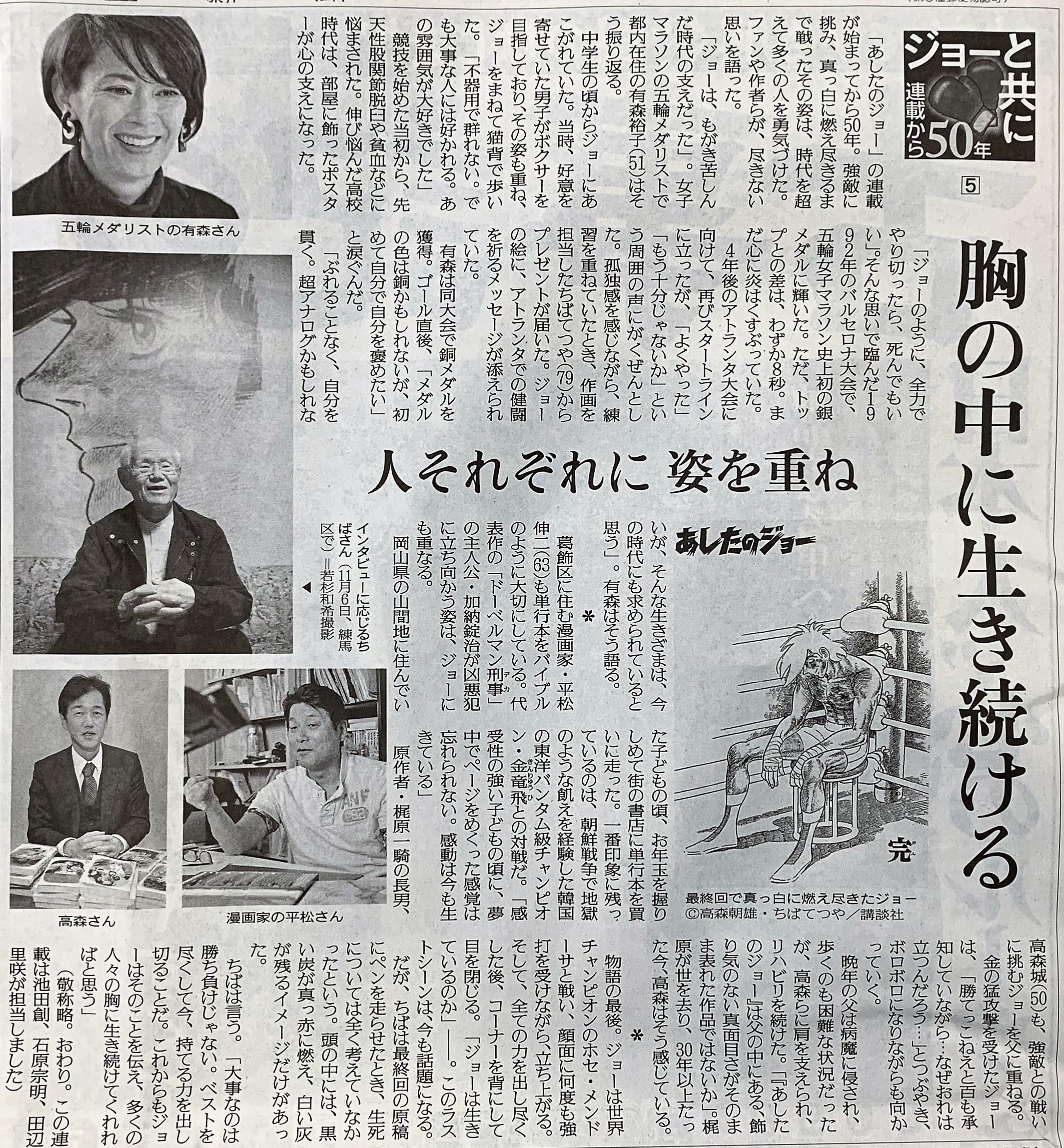

▼いま、この泪橋があった東京・南千住一帯は50年経って、写真のような街に生まれかわっています。中心を流れているのは墨田川、左側には扇形の建物が並び立ち、ドレンチャー設備や防火壁、広域避難所もあります。右側はJRや東京メトロ日比谷線の南千住駅やUR都市機構の住宅が立ち並んでいます。50年かけて、あのドヤ街といわれた街がこのように再生されました。

▼私が生まれ育った大垣市長沢町付近も、いまから50年前は牛や豚を飼う小屋とそこで働く人地が暮らす長屋が多くありました。長屋の屋根はトタンが飛んでいかないようにタイヤや石が乗っけてあるところもありました。また、道路は当然アスファルト舗装ではなく泥道で、雨が降るとたくさんの水たまりができました。田んぼや畑に行く道には多くの肥溜めもありました。わずか50年前、私が生まれたころに安井地区はこんな感じでした。それが今では大垣市で指折りの住みたい地区になりました。では、これから先の50年後はどうなっているのでしょう。すぐにはイメージがわかないかも知れません。しかし、都市計画をきちんと考え、より住みよいまちづくりをしていかなければならないと思っています。

⇒「公営住宅法」や「生活基本法」を踏まえて、また続きを書きたいと思います。